لميس سعيدي: الشريك الأساسي في تجربة الحياة هو الجسد

الشاعرة لميس سعيدي-فيسبوك

- الجمعة 8 شباط 2019

شاعرة ومترجمة جزائرية. قصيدتها مكثفة بمخزون معرفي، اللحظة الشعرية بالنسبة لها هي تلك اللحظة التي تعثر فيها الحالة الوجدانية أو بالأحرى الحالة الداخلية للشاعر على لغتها المناسبة، وتضيف: "تتقدم العوالم الداخلية للشاعر -والتي تتمثل في أفكاره وأحاسيسه وتفاصيل من الصعب القبض عليها- في الحياة، من خلال التجربة الإنسانية والتأمل والسؤال، في الوقت ذاته الذي تتقدم فيه لغته من خلال القراءة وتأمّل اللغة ومساءلتها والاحتكاك بأشكال تعبيرية مختلفة، ثم في لحظة ما، يصعب عادة تفسيرها، ويسميها البعض (الإلهام)، تلتقي تلك الحالة الداخلية باللغة في انسجام تام ومن هنا يبدأ الشعر كحالة كتابة، ثم تبدأ بالطبع مرحلة الاشتغال. فما نسميه الإلهام ما هو إلا بداية عملية مركبة وأحيانا صعبة يحاول من خلالها الشاعر الوصول إلى النص الذي كتب بداخله، من خلال مجموعة من الكلمات التي تتفاعل فيما بينها ضمن رؤية جمالية تدعى اللغة". في هذا الفضاء نتحاور مع لميس سعيدي بمناسبة صدور ديوانها الجديد "كقزم يتقدم ببطء داخل الأسطورة" الصادر عن دار العين المصرية.

هل تؤمنين بقدرة الشعر على التغيير؟

الشعر في حدّ ذاته هو مرداف للتغيير، سواء اقتصر فقط على حالة داخلية مختلفة للإنسان أو تطور إلى حالة خلق وإبداع من خلال اللغة أو حتى في مجالات أخرى. لكن لنبقى في اللغة مثلاً، هذا الكائن الذي هو ملك للجميع بالقدر ذاته، فنصيب "المثقف" في اللغة ليس بالضرورة أكبر من نصيب "رجل الشارع"، فالجميع يحق له استعمال وتغيير اللغة بالشكل الذي يراه مناسبا وهذا الذي يحدث فعلاً؛ فمثلاً الكثير من الاستعمالات اليومية التي تخالف منطق النحو أحيانا، تكتسب شرعيّة مع الوقت، حتى تصبح هي أيضاً جزءاً من هذا المنطق النحوي.

لكن في كل الأحوال يستعمل الناس اللغة –هذا الكائن المشاع- كقاطرة تحمل المعنى ليصل إلى المحطات المرجوة، وبطبيعة الحال ثمة قاطرات سريعة وأخرى بطيئة وأخرى معطَّلة لا تتحرّك، لكن الهدف من استعمال اللغة هو ذاته ويتعلق بتحريك المعنى الذي ندركه بين نقاط مختلفة، إلا أن وظيفة اللغة في الشّعر تتغير تماماً، وعوض أن تصبح ناقلة للمعنى، تصبح خالقة له.

أي أن الشاعر حين يكتب لا يفكر في فكرة واضحة يود أن يستقبلها الناس، لكنه يصيغ لغته بطريقة تجعلها تخلق معنىً مغايراً في كل مرة يتلقى فيها القارئ النص، فلا يعود النص حيوياً فقط بفضل اللغة التي كُتب بها، ولكن أيضا بفضل الطريقة التي ِيُقرأ بها.

من جهة أخرى يعيد الشّعر إلى الكلمات المنهَكة -بسبب استعمالها بالطريقة ذاتها وضمن السياق ذاته- قوتها الأولى ورونقها؛ لنأخذ كلمة حريّة مثلاً، التي لم تعد تعني الكثير اليوم، فالجميع يحاول أن ينسبها إليه حتى الديكتاتور، وحده الشاعر يستطيع أن يجدد سياقها اللغوي والإنساني ليمنحها حياةً أخرى.

ربّما ما أود قوله ببساطة أكثر، أنه إذا استطاع الشاعر أن يجدد من خلال اللغة، هذا الكائن المنهك من فرط استعماله، كمن يستعيد خرقة بالية ليصمم بها ملابس أنيقة، فهو بلا شك يستطيع تغيير واقعه أياً كانت درجة الركود التي وصل إليها.

ديوانك الجديد "كقزم يتقدم ببطء داخل الأسطورة" مشاهدات لمدينة يلتهمها النسيان. هل يمتلك نصك الشجاعة لمواجهة مكان طفولتك؟

كتابة هذا الديوان انطلقت فعلياً من مكان طفولتي، تحديداً حين عدت إلى العيش في شقتنا القديمة في حي "تيليملي" بالعاصمة الجزائرية؛ وإن كانت طفولتي تتوزع على أماكن ومدن كثيرة بحكم عمل والدي، إلا أن مكان الولادة الأولى ترك تلك الآثار الهشة والقوية في آن واحد لأجد طريق "البيت"، كما حدث في القصة الألمانية "هنسل وغريتل" أو "بيت الحلوى".

هذا البيت الذي يقع في مدينة مكوّنة من طبقات شبيهة بطوابق البناية، وتحديداً في حيّ "تيلملي" الذي يقع تماماً في منتصف هذه "المدينة البناية"، وقد كنتُ محظوظة إذ أن الشقة ذاتها التي تستقر فيها مكتبة والدي الكبيرة، تملك شرفة تطل على جزء كبير من مدينة "آلجي" بطوابقها المختلفة، بداية من الضاحية الشرقية ووصولاً إلى ما نسميه هنا "مرتفعات الجزائر العاصمة".

حين أعدت اكتشاف هذا المشهد بعد سنوات طويلة، هذا المشهد الذي أستقبله بمحاذاة المكتبة -حتى وإن كنت أدير ظهري لجزء منها- والذي يحمل ملامح مختلفة ومتناقضة لهذه المدينة، انطلاقاً من أحياء كولونيالية قديمة آيلة للاختفاء، مروراً بالميناء، ووصولاً إلى "الأعالي" حيث "مقام الشهيد"، وحيث تبدو البنايات بيضاء وجديدة فقط لأن ملامحها بعيدة وتغطّيها خضرة الغابات، دون أن ننسى الضاحية الشرقية التي تبدو في آخرها سكة الحديد كسحاب البنطلون، أقول، هذا المشهد جعلني أستوعب تفاصيل كثيرة من تكويني الداخلي، هذا الداخل الذي هو مزيج من كتب قديمة يحط عليها الغبار طويلاً حتى يصبح جزءاً منها، ومن مدينة كأنها تختفي تارة في الأحياء القديمة، ثم تظهر مجدداً من خلال أحياء جديدة، ثم البحر الذي يبدو من خلال انحناءة الميناء، محني الظهر وهو يحمل مدينة بأكملها، مع ذلك فلونه يتغير ويتجدد في كل لحظة من لحظات النهار. هذا الاقتراب من عالمي الداخلي، جعلني أخطو خطوات أخرى داخل اللغة وأقترب من لغة شعرية كانت أساس هذا "المشروع".

في ديوانك "المكان واحد وهو بلدك" هل مكنتك اللغة من وصف علاقتك بالوطن؟

الوطن كالهوية تماما، لا يتمثّل في نقطة البداية، ولكن في تلك الطريق التي نمشيها لنعود في الأخير إلى نقطة البداية بزاد إضافي قد يثريها ويجعلها أكثر اتساعا.

علاقتي بالوطن هي أيضا علاقتي بالمكان، والمكان بوصفه جسداً يكون قوياً وجذّاباً أحياناً وضعيفا هزيلاً في مرات كثيرة. وما حاولت القيام به في هذا الديوان هو الكتابة عن هذا المكان بغض النظر عن علاقتي الشخصية والذاتية به. ربما أردتُ أن أقوم بما يقوم به السينمائي أو الروائي حين يجعل المكان البطل الحقيقي للحكاية دون أن أقحم خيباتي وأحلامي وهواجسي، لكن بتلك الرؤية التي تلعب دور الكاميرا الحساسة بما يكفي لتلتقط المشهد، لكنها لا تصبح جزءاً واضحا منه.

مما يتشكل الوطن الذي تحلمين به؟

شارع طويل، بأرصفة عريضة يمكنني التجوّل فيه –باطمئنان- في ساعة متأخرة من الليل.

تبدو المشهدية إحدى السمات العامة في قصيدتك.. هل توافقين؟

نعم. المشهدية بالنسبة لي هي إحدى طرق صناعة المجاز. المسرح في بدايته ساعد الإنسان في مواجهة تجربة الموت قبل أن يصبح طرفاً فيها؛ فمثلاً حين يشاهد الإنسان مشهد الموت في فيلم سينما أو على خشبة المسرح، هو يرى انعكاساً لمصيره الحتمي لكن من خلال مسافة الأمان التي تمنحها اللحظة التمثيلية والتي تجنبه التورط العاطفي، فهو يعرف أن الممثل حي يرزق ولم يمت بعد.

حين يتحول الشعر إلى كتابة، فهو يحاول من خلال أدوات المجاز المختلفة أن يجد للحالة الداخلية للشاعر -التي يحاول القبض عليها- شبيها لها في الخارج، وهذا ما أفعله لكن من خلال رسم مشاهد أتحرك داخلها وتجعل النص أكثر حيوية. ثم إن المشهدية تمكن الشاعر من استعمال تقنية الحكاية في الكتابة الشعرية، فالمشهد عبارة عن حكاية (رحلة) قصيرة لها بداية ونهاية، وأذكر أن الناقد الجزائري "يوسف وغليسي" حين كتب عن مجموعتي الأولى "نسيت حقيبتي ككل مرّة"، قال: أنني أكتب الشعر بنفس الحكاية.

في ديوانك " إلى السينما" هناك قاموس سينمائي. أليس في ذلك عبء على القارئ؟

صحيح أن ديوان "إلى السينما" يحتوي على مصطلحات تقنية تخص السينما قد يجهلها من لا يشتغل في هذا المجال؛ لكن في الوقت ذاته، حاولت أن أشتغل على التوازن بين لغة مركبة بحيث تخلق مستويات عديدة من القراءة والمعنى (حسب سياق التلقي)، لكن في الوقت ذاته تكون متاحة أو لنقل قريبة من القارئ، تماماً كما تفعل السينما حين تعتمد على لغة الصورة القريبة من المشاهد ثم داخل هذه اللغة "المتاحة" تخلق لغة أخرى أكثر تعقيدا وعمقا.

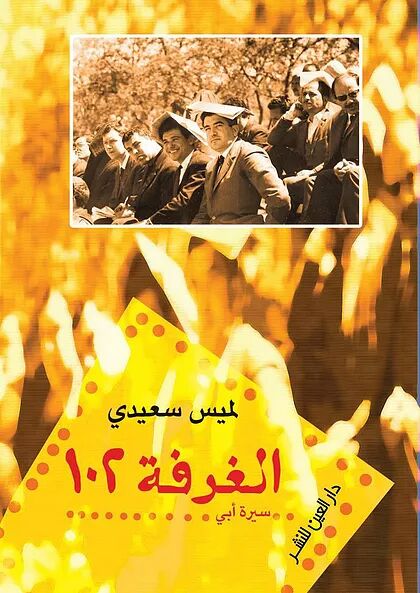

في كتابك "الغرفة 102، سيرة والدي" في هذا الكتاب ثمة حاجز ضبابي بين الموت والحياة. هل ترين أنك وظفت شيئا من سيرتك أيضا؟

في إحدى المتابعات الصحفية لكتاب "الغرفة 102"، كتب أحد الصحافيين أن الكتاب عبارة عن سيرة مزدوجة، أو أنني اتّخذت سيرة والدي، أو لحظة موت والدي كمبرر للحديث عن نفسي وربما عن جزء من ملامحي الخاصة والشخصية جدا. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أنكر هذا الكلام تماما؛ فقبل "الغرفة 102"، لم أكتب أي نص خارج القصيدة وكنت أستمتع بلعبة التّخفي خلف طبقات من المجاز كما يفعل المهرّج حين يصبغ وجهه بمساحيق كثيفة، لكن مواجهة الموت، والدموع التي تزيل المكياج دون أن تنظّف الوجه لكنّها تجعله أكثر تشوّها بعد أن يصبح خليطاً من ألوان مختلفة، هذه المواجهة جعلتني أرغب في التقدم في اللغة "بوجه مكشوف" في مواجهة خاسرة مع ما لا يمكن هزيمته لكن ربما من الممكن التفاوض معه ليمنحنا وقتا أطول للاستمتاع بالحياة.

هل مصطلح الكتابة النسوية هو نوع من القبح؟

لو طرحتِ عليّ هذا السؤال منذ سنوات كنت سأقول إنني أرفض هذا المصطلح تماماً، لكن مع الوقت اكتشفتُ أن الشريك الأساسي في تجربة الحياة هو الجسد وبدون الجسد لا وجود للإنسان إلا كفكرة ربما، حتى الفكرة تحتاج إلى اللغة لتكتسب جسدا وبالتالي لتكتسب وجودها. وبلا شك أن مقاربة الحياة من خلال جسد امرأة تختلف عن مقاربتها من خلال جسد رجل، وحتى هذه المقاربة تختلف من جسد امرأة إلى جسد أخرى ومن جسد رجل إلى جسد آخر، وبما أن التجربة الجسدية مختلفة فالتجربة الحياتية والإبداعية مختلفة بلا شك ولنقل من إنسان لآخر.

مع ذلك أرى أنه من المهم تأمل النص الذي تكتبه النساء من حيث هو نص نابع من مقاربة جسدية مغايرة للحياة ثم لا ننسى أن اللغة جسد أيضا.

ولا داعي لأن أذكر بالنظريات التي تقول بذكورية اللغة، وربما لو كتبت النساء أكثر وكان حضورهن الأدبي أقوى عبر التاريخ لعرفت اللغة -كمنظومة- مصيراً آخر.

في أي الأوقات تكتبين؟

بعد ساعات طويلة وهادئة من النوم وحين يكون ذهني صاف تماماً... أحبّ النوم لأنه يرتب الذاكرة.